搜狐财经讯 “金融博物馆读书会(第二十三期)”于2012年11月27日在北京举行,博源基金会总干事何迪和东欧史研究专家金雁参加了此次读书会。

本次读书会畅谈的话题是东欧的历史与现状,联和运通控股有限公司董事长张树新客串主持了本次读书会。

以下是现场文

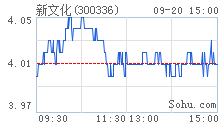

相关公司股票走势

- 新文化 4.01+0.000.00%

张树新:金融博物馆书院读书会第23期今天又开始了。虽然只有一年多的时间,非常感谢诸位读者和诸位书友,还是这么热情,还是齐聚一堂。

今天非常难得请到重量级的专家:中国政法大学教授、东欧史研究专家金雁;博源基金会总干事、瑞银投资银行副主席何迪。有请嘉宾上台。我是今天主持人张树新,我们都是替任志强打工的。

我们今天来的这两位是学者,不像头几次是企业家。尤其是今天金雁老师在场,我觉得可能我们今天因为是微博大概4000人报名,我们非常幸运抽到的书友。我先想问一问有多少人读过金老师的书?看来是准备读的比较多。我来之前看了一下豆瓣读书的栏目,金老师这本最新的书《倒转红轮:俄国知识分子的心路回溯》,有上百人评价,联合评分是9.4分,上过豆瓣的人都知道,9.4分太不容易了,豆瓣电影评价上了8一定是可以收藏的电影。金老师另外一本书,《从东欧到新欧洲》也曾经评价极高,没有到9分,已经8点几,学者类非常难得的。所以我特别想问一下金老师在,您有没有想过这样一本698页思想史为什么这么畅销,大家今天跑来听金老师讲。

金雁:这个问题问读者和在座的人,我觉得挺出乎意料的,当时写的时候我就只有一个想法,把它写出来,至于写出来以后有多少人读,那个不是我去考虑的,我第三章提到路标,在100年后《路标文集》才大热起来,哪怕5个人读,哪怕他们读到过说了就比不说要强,我就是一个很简单的想法,写书的时候真的很简单、很纯粹,没有考虑到底有多少读者。

张树新:其实如果读过的人会知道,这本书实际上是俄罗斯知识分子的思想史的溯源,其中包括很多著名俄罗斯知识分子,包括从高尔基,一直到史前史,这是非常严肃的书,这本书写了大量的资料,前面这本书当游记读,有一些人读林达的书,虽然是严肃学者,写的书很很好。为什么从这一本写到这一本?

金雁:我是因为以前是做历史的,但是在苏东剧变的时候我到的东欧,那时候我到了波兰。我是学俄语,到了波兰学波兰语,俄波之间非常敏感,所以学波兰语。到那儿我非常纠结,我带着项目去要做项目。

张树新:什么时候?

金雁:90年到92年,剧变以后。我觉得是完成项目重要,还是了解变幻当中的东欧重要非常纠结,曾经想来想去觉得两边都重,历史的变幻时刻你要错过了就永远错过了,我那个时候就想到我要像瞿秋白写《新饿乡纪程》,我们官方媒体都是截取或者选择报道消息,国内有大量包括我的朋友都希望我是他们的眼睛,这样的话有大量的给我提问信件来到这里,迫使我要解答他们的问题,不得已我确实有一开始是被动的,就跑出去了解问题,到后来我就彻底想明白了,干脆书可以回国读,但是现在变幻当中的东欧就要当时看,在这个过程中我写回来大约有500封信,写的非常之多,这个信有的时候他们同时一天在国内接到两封三封,通过信使队或者其他人带回来。我的研究就顺理成章,我是一个综合的比较研究,这样的话就顺理成章搞东欧转轨,写了一本《十年沧桑》,东欧尘埃落定我想回到老本行,但是在2009年的时候我的很多学生告诉我《十年沧桑》已经落伍,应该写第二本《十年沧桑》。我又去了一次东欧,又有很多感想,回来写了这本书。

张树新:这本书在今年上半年引起很大的轰动,而且很畅销?

金雁:世界越来越清晰的今天,东欧越来越模糊,大家都不知道这块土地现在是什么样的状况,很多人带着这样的目的想去看看现在东欧已经发生了什么样的变化。

张树新:我想问一个问题,其实很有趣,我大概去年去过我们过去的在我小的时候是我们的友好国家,波兰、捷克包括东德,现在是统一的德国了。他们对于今天中国之间关系更加陌生,反倒是不是很友好?

金雁:这个看接触的人,我们去的话,所有见到的人基本上对中国比较友好的,但是比如说像俄罗斯,它对中国也是有很强的警惕性,官方很热,民间比较冷淡,我2008年去远东的时候,发现远东对中国警惕性非常之高,我们能对它在经济各个方面能开的口子,他们不对我们开,到现在报纸还有黄货之称,很多方面对中国不公平待遇还都有。但是在东欧我发现是这样的,我们在那里因为正是中国讲中国模式的时候,我们经常问人家你们怎么看待中国模式,有一次一个捷克老太太非常热爱中国,她说一个话我觉得非常机智,她没有直接回答我这个问题,她说上帝从来不偏袒自认为自己特殊的民族。我听这个话我知道她潜台词的意义。我们在德国问起这些话题,他们说人最常于重复是自己罪恶的一面,是不文明的一面,人类文明真的不是顺理成章,它是一个偶然,所以我们才有更多的反思,有更多的自我责问,有更多自己负起责任来,这样才是一个负责任的民族。这样的话都是没有直接回答,其实还是给我们有深思的。还有一次我们谈到,他们主动说你们老说摸着石头过河,摸着石头过河是在河边是可以做的,现在你们已经改革30年了,大船已经航行到海洋的中间,这个时候那个船长靠摸着石头过河肯定是要淹死人的,只有灯塔的作用,灯塔是理论先行,他们这些建议和评论是蛮有道理。

张树新:今天一位嘉宾何迪先生是博源基金会总干事,我们很多嘉宾是博源基金会的理事和学者,你介绍博源基金会怎么看来金雁老师的视角。

何迪:刚刚讲到从欧洲到新东欧,实际上出这本书之前我们请了金雁老师到我们内部做了一个讲座,为什么我们觉得对她这个题目感兴趣,因为博源基金会五年前成立它的目标就是以中国的现代性和中国社会的转型,中国现代国家制度的建设成立一个独立的智库。成立那天会上有一位领导来作报告,给我们做一个致辞,他就讲中国这么多年是非常成功的,所以我们往往就陶醉在自己成功里头,就不看别人的优点,现在东欧发生了很大的变化,我们对东欧的认识还是停留在89、90年苏东崩溃的阶段,我们给它的结论对苏东是民族灾难,是民族倒退等等。我们看看今天的东欧特别是核心国家波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克做的非常好,有很多经验值得我们借鉴。

张树新:我们在过去跟东欧和前苏联关系其实很近,有大量翻译著作,学者之间来往,他们转变之后我们对他们研究和引进变得非常之少。

何迪:第一个,有一个意识形态的原因,我们认为他们那种变化是资本主义复辟。

张树新:是邪路。

何迪:对,是邪路。第二个,的的确确一个民族强盛心态不能是自满的心态。第三个,由于我们一些学者也有责任,像金雁老师,还有给我们写过书沈志华老师等等,他们真正研究苏东历史和现状,告诉我们是一个真实的画面,一个事实。这个东西我想为什么我们开展这方面研究,当时有一个想法,对于中国社会转型来讲,我们需要有其他国家社会转型的一个经验的借鉴。在意识形态方面跟我们中国最接近的莫过于前苏联和东欧国家,我们就是开展了这方面研究,然后请了一些学者做这方面的讲座,金雁老师就是其中非常杰出的一位。那本书原来我们希望她给我们书,一看有大量图片,有点像游记没有办法纳入我们博源文库,我们感到非常遗憾。

张树新:这本书没出成?

何迪:那本太厚,她没有打算给我们。还有一个跟我们文化传统联系比较紧,都是东亚文化,这个我们也展开对日本、韩国和台湾这样一种转型的研究,我们也出了一本六个台湾学者讲台湾民族转型的经验。那本书也是非常扎实的一本书。后来也是有一位领导说,这么大一个国家,13亿人的国家的现代化在全世界历史上是没有的,这样一个国家转型有什么可对比的,后来我们又开展了对中印比较的研究。

张树新:中国和印度。

何迪:他的人口大概有12亿人,它的民族、政治这么大的国家有很多特点,所以我想这个就是我们博源基金会研究一个方面,出了一些书。我们想金雁老师和她的先生秦晖老师是我们一直非常尊重的学者,我们想借今天机会,借有着微博、有网络,希望你下一本书能够给我们出版。

张树新:金老师咱们回到俄罗斯,我们讲中国模式,我们认为我们近30年来我们进行经济改革,有限度的社会改革,我们几乎还在原有体制上在走,这是我们一个进步经验,我们认为我们和俄罗斯、前苏联、东欧最大的区别,他先进行了政治体制改革,您从这两个比较来讲,他们是怎么看的,他们怎么看中国经济奇迹,他们会不会觉得说他们像中国一样先进行经济改革就会好很多?

金雁:这个因为不管是东欧和俄罗斯,现在都是一个多元的社会,所以各种声音都有。其实我在《从东欧到新欧洲》里也提到,你找到支持你观点东欧学者是太容易的一件事情,他们本来就是观点多元的。

张树新:他们是自由世界。

金雁:新闻媒体说什么话都有,什么声音都有。如何看待中国应该把它切割一下,为什么切割一下,学者有学者的视角,老百姓有老百姓的看法,官员有官员的看法。一般来说从老百姓来说还是比较友好的,但是他们也有心里落差,因为以前都是老大哥,我们是小兄弟,那年普京到北大来的时候,当时有俄语系同学给普京提了一个问题,说你看我们江总书记,那时候还是江泽民当总书记,江总书记可以讲俄语,你为什么不用汉语来表达。普京外交礼仪做的非常好,他说我的女儿非常热爱中国文化和华夏文化。使馆底下人说俄语都对了,你们学我们语言,我们为什么学汉语呢,还是有心里落差。作为官员来说他看中国,他的角度和老百姓就有很大的不一样,我看到有些官员在说应该学习中国模式,经改政不改,两手就是应该不一样。

张树新:政左经右。

金雁:政治上搞专制,经济上搞市场,这样不会出现俄罗斯的局面,各种各样都有,不能一概而论。

张树新:应该是多元社会,可以争论道路。实际上在选举之前还是看到不同声音的表述,但最后其实是民众本身还是有选择的。

金雁:对,普京的上台当然跟他整个俄国社会情绪还是有关的。

张树新:回到您的《倒转红轮:俄国知识分子的心路回溯》,这本书很厚,而且有大量的人物和大量的叙述,实际上还在写知识分子,我一直很关心您为什么要写知识分子脉络的溯源,一直溯源到宗教改革,为什么特别感兴趣这件事情?

金雁:应该从我的学术史讲起,因为1978年第一届研究生的时候,我就是学苏俄历史的,后来又搞了现代史和中共党史,我发现很多问题比较追根溯源,我一直有一个想法为什么理想主义者最后都会走向自己的反面。思想史应该从源头开始,可是这个过程做了很长,刚开始我想从斯大林做起,斯大林就发现再往上要从列宁开始,从列宁再往上要从革命民主主义,革命民主主义推到民粹主义,民粹主义又推到知识分子,知识分子又是如何产生,就这样一直推下来。我一直觉得中国有各种各样谈知识分子的书,但是这个思想史都比较平面化,谁说了什么,谁怎么样。我还是觉得对中国思想界,对中国读者应该有一本这样比较全面的谈,这个思想变化不是某一个人一拍脑子或者做一个梦就变化了。

张树新:您是看了大量的档案还是重新看很多资料,这些资料来自于您过去学习时候获得还是现在重新去看获得的?

金雁:应该说思想的形成是一个漫长的一个过程,因为思想史和沈志华做档案史实方面有很多差别,思想史以前就有,像托尔斯泰、列宁等等都有。序言当中我也谈,实际上经过非常长的时期,断断续续。

张树新:当然长达30年。

金雁:30年是指有这个念头开始,实际上真正工作没有那么长,真正写书写的时候基本上一气呵成,大概用了10个月,资料收集非常漫长,有的东西现有的阶段在里头都有颠覆,我认为在逻辑上讲不通,我作学问有一个毛病,原本搞清楚一个问题,这个问题发现另外一个问题,再找一本书,最后问题套问题,书堆几十本,初始问题忘了是什么,这个过程是我写书的时候。

张树新:刚才何迪问任总看完这本书没有,任总说看完了,何迪说你是什么感觉?任总说所有偶像都坍塌了。这些形象今天还原的时候自己是什么样的精神历程?

金雁:有的时候很纠结,我这里不说高尔基了,我这里主要说查尔尼薛夫斯基,我说怎么办,这是我人生成长当中非常重要的一个精神支柱,维拉伯拉图式恋爱,都给我打下非常深的烙印。我写作非常纠结,我不知道怎么表达,我说我非常喜欢的一个人,但是我能感觉到,因为他是一生是一个受难者,是一个流放者,被沙皇判了七年,又流放15年,这样一个人对他非常崇敬。但是往往仰视这些人看不到这些人缺点,或者他的理论为后世产生什么样的影响,我能够看到,我不知道用什么样语言表述,拖很了久,全书都成了这一章迟迟拿不出来。

张树新:怎么把偶像负面和残酷带来的民粹和激进主义残暴描述出来?

金雁:我跟秦晖说这个问题,他说实话实说,沙皇时代打压知识分子体现出来,理论对后面产生影响实话实说体现出来。这个不见得有损于查尔尼薛夫斯基形象,我一定告诉后人他是人,他不是神,他必定有局限性,他理论导入对后来激进主义是我们后来看到对人类历史造成什么样的问题。

张树新:巨大灾害。何迪老师也是读足联文学长大的,您怎么看这些人物在您头脑中逐渐的变化?

何迪:他是专门研究的,我只不过是兴趣,刚刚讲的高尔基,小学课本、中学课本《海燕之歌》,让暴暴风雨来的更猛烈些吧。读她这本书第一篇读的报纸,在《经济观察报》写的高尔基。我想当时读的时候,我已经对苏联历史有了解,已经有了去媚化的过程,把高尔基变为一个人,金雁写的整个过程,我觉得非常符合一个人变化的过程,故事和逻辑是一致的。第二点,我看到高尔基往往想到中国也有这样的情况,郭沫若,他解放后成为中国文联主席,也成为一个工具也好、花瓶也好,到最后在批林批孔的时候,批周公的时候,他到最后的底线他还是没有办法跟随江青走的路。我想实际上一个人通过高尔基这样一个写作,反映出来是一个苏联整个一个时代,我看我觉得我们中国知识分子的命运,特别现代知识分子的命运,也是反映出中国时代的变迁,有些人能够坚守住他的底线,有些人能够成为思想的大家,有些人可能就是随着时代的起伏随波逐流,也可能到最后也不至于淹死,我想中苏之间这些背景历史。

张树新:同构化这种精神。

何迪:她刚刚讲了一句,苏联和前俄国有白色专制和红色专制,实际上从中国来讲,如果上溯到2000多年从秦史皇以来,实际上中国文化传统是专制主义,历史比俄国更长。这样的话我们激进主义和对我们自己历史的反思,我觉得我们也需要进行深刻的反思和清理。

张树新:回到知识分子与革命历史的关系,其实看您这本书,其实不只是知识分子心路历史,也是近代俄国和前苏联革命史,社会革命史和政治革命史,到18世纪40年代到60年代,一直到二月革命,再到十月革命,包括到今天,您怎么看知识分子和政治变革、社会革命的关系?

金雁:其实应该这样说,社会制度决定知识分子的命运,而不应该是反过来说。俄国和中国还是有点区别的,中国是因为科举制,从唐太宗开始。俄国有知识分子这个词,俄语有这个词开始它就是质疑政府,心灵反对派、价值反对派。

张树新:知识分子从俄语到英语到中国。不是有学问,而是价值和心灵反对派。

金雁:没有学问,没有这个特质也不称为知识分子。后来才把知识分子与资本主义挂钩,这是后来熟悉的话语之前,在这之前沙俄时代完全是另外一种。知识分子孕育了革命,为革命开道,最后革命成功以后,最后把知识分子全部不敢说一网打尽,知识分子没有他们存在的平台。1903年他们曾经说句话,我们现在有什么话赶快说,否则以后就再不能说了,没想到真的15年以后果真这种局面就到来了,那个时候他们已经预感到红色专制比白色专制更加强大制度设计。

张树新:和中国很像,马克思主义内在东西是什么?

金雁:1917到1991难道都是西化惹的祸?就是这么一个问句,我的学生问我,你是不是照着中国写,我写的时候顾不上写中国,写出来很多人觉得很像,觉得很像那就说明人类在本性当中,在进程当中有很多东西是相象,就是人同此心,心同此理。把它介绍给中国读者,不管成功的经验,失败的教训,他们还是指出这一条,让人类少走弯路,不要没有积累,什么时候都是从归零开始,把前辈已有的东西,像馅饼一样拍在下面,人类文化不能中断要有进程。

张树新:有一个著名的网友写了几句话,很有趣。他说虽然讲的是俄罗斯,对于生活在当下每一个中国的知识分子来说,你阅读这本698页大书,无异于像胸口碎大石的体验,我们问问自己、问问这个国家、问问一样多灾多难的民族。

何迪:我是读书的,我从别人写的书里来吸收一些养料,我今天推荐一本书是资中筠先生,一篇文章叫《启蒙与中国社会转型》,士大夫阶层2000年他们思想状况,有点像金雁老师追溯俄罗斯知识分子的过程。讲了有家国情怀,以天下为己任,有他的自己的骨气,他认为他是有他自己的判断的标准,因为当时皇帝只能是世俗,虽然是天子,不完全占有解释孔夫子的权威,儒家和法家靠释来解释,就形成他们所谓的道统的传承,这是知识分子道统传承的一种骨气。因为中国从来是专制国家,刚才金雁老师讲科举制度选拔,为皇上和政权服务,往往有一种颂扬文化,颂扬文化有两个意思,一个说当今圣上怎么了不起。另外一种看到圣上不符合道统的东西,他颂扬以前好皇帝警示当下的圣上。这种文化资中筠老师的一篇文章,写了从2000多年民国以前这些中国士大夫态度的变化。后来到了西学进来1840年,不但一声炮响轰开中国大门,也带来西学东鉴,知识分子也发生了一些变化。他讲那个时候有百花齐放,思想的争鸣,今天争论的很多问题,在那时候五四前都争论过。后来我们的改革开放,才出现了新的启蒙。这个为什么做了一些准备呢?就是推荐大家这本书,另外我看到李慎之先生,这几个人都是我的领导,他们写的中国文化传统和传统文化之间的关系,这些东西都给我一种启发,实际上就是讲到中国自身的知识分子和它社会变迁,和制度变迁它之间的关系。这个正好和金雁老师讲的俄罗斯知识分子做一个呼应,有中国特色知识分子。

张树新:因为中国和俄罗斯今天语境稍有不同,我们还在原有意识形态话语体系内,您后来讲到苏联剧变以后,剧变以后对过去的寻找包括《路标文集》那一代人重新像圣徒一样回来,今天来看他们之间,中间这70几年是否中断了,还能续上吗?

金雁:有人问俄国70年知识分子是什么样的状况。我简单概括一下20年代是驱赶,人文知识分子是没有用的,技术知识分子是可以留下为新科学服务的。30年代大肃反,是关、管、杀,古拉格文学就是那个,那个时候很多形象就是古拉格犯人。有人注意到看10月30号现在俄罗斯举行政治犯纪念日,就是纪念1930年大肃反开始被杀掉政治犯,总理梅德韦杰夫也有讲话,我们不能追究哪些人责任,我们要记住历史,把专政矛头对准自己人民是犯罪,使我们民族不要犯这样的错误。很多人为政治犯说现在我们有的平台,有很多政治犯鲜血在上面。30年代是大肃反是杀。40年代二战的爆发,中间有一段缓和,因为要搞统一战线。50年代的政策基本上是胡萝卜加大棒,一个手收买,另外一个手在严卡,让两种模式让你看看你要是归顺好处大大的,你要是敢反抗专政铁拳对准你,苏联文联说以前在面包和自由选择,现在还可以这样选择吗,所有人选择了面包,他们觉得没有社会空间。沙俄时期用中国的一句话说就是,此处不养爷,自有养爷处,我不端公家的饭,社会还是有空间,社会还是有缝隙的。到了50年代所有人都是单位的人,你没有了单位,没有了票证,没有了介绍信,无法生存。

张树新:像我们改革开放之前。

金雁:那时候无法生存,作协作家都选择了面包。到了60年代的时候,因为有赫尔辛基协定,苏联希望西方承认他的地位,西方向苏联施压注重人权问题,这个时候涌现出关于很多人权组织。到了80年代戈尔巴乔夫在苏共28大以后,开始有一批叫做启蒙学者,这些学者大部分是二战以后出生的人,他们经历解冻时期,也就是赫鲁晓夫时期。这些人他们都希望俄国要打开专制的大坝,打开这个铁窗,他们进行了启蒙,人们叫做启蒙,启蒙学者一般都写了很长的文章。到了90年代突然一下剧变是谁都没有想到,启蒙学者有点找不着北了,他们非常茫然不知道该为什么而生存,以前他们觉得其实有一种正义的冲动。这个时候经济学就成了显学,年轻的副博士,俄国文学拿博士非常难,一很多拿了副博士学位的人,因为那个时候的传播手段也了,他们大量在电视上露面,就叫做经济学副博士革命。进入20世纪以后,进入21世纪市场多元以后,知识分子分化也非常大,有的人在政府里当顾问,有的在其他政党里,包括反对党里。我曾经认识一个记者,他后来日利诺夫斯基的顾问。还有一些人看到制度的变革,相对于社会变革更容易一点,有很多人成为NGO成员,现在整个俄国知识群体是比较多元的。

张树新:这本书里讲到在19世纪有第三类知识分子,就是很像今天NGO从业者,前面用了伊塞柏林的描述狐狸刺猬,很少有人讲这方面故事。

金雁:吴越、汪精卫,他们提出不负少年头,的确学俄国民粹主义,中国这些东西从民粹主义学的。很多知识分子在反思,这样的状况下,使社会加快相互的轮回,而且实际上社会和人民付出了代价,所以有一部分人就提出来,我们在现有的平台下,能做什么就做什么,我们只有一个目的,就是让人们少付出代价,所以他们来“小事理论”,我们做点点滴滴小事。比如提高师资率、建道路、建图书馆这些事情,不像革命有那么大震撼力,的确俄国社会需要。1900年称为第三种人,列宁全集第三知识分子也是这种人。后来各地建立地方自治局,就是第三种人活动的平台,他们最多的时候可能有12万人,已经到了第二政府。

张树新:像我们公民社会建设行动。

金雁:最后他们心中的还是瞄着政权,瞄着宪政社会去,尤其俄国有一个第一次世界大战,政府职能承担不了这个职责,都是第三种人承担的。当时有一句话,国家权力从没有能力人夺回来还给社会。沙皇建议第三种人都收编都来公务员,第三种人拒绝这样的要求。二月革命以后,二月革命掌控政权都是自治局工作者。但是在十月革命以后,甚至可以说他们在新经济政策的时候还有一个回光返照,基本上在20年代末这些人在俄国政治舞台上消失,包括他们的人生。

张树新:何老师,这边讲俄罗斯历史的时候,所有人头脑都在反映中国的变革和革命,其实金老师这本书一直在讲一个激烈的变革可能后边又引发了革命,我不知道您怎么看她对当时历史的描述?

何迪:你说激进主义,我想她刚刚讲了一句完全是以理想主义从主观愿望出发来改变世界,最后会做自己的对立面,这个东西在中国也是屡屡发生的。我相信中间更多打天下对中国来讲是更加现代国家的制度,所以中国知识分子包括党内很多还怀有相信人类普世,就是自由、民主、平等、博爱等等这些观念的人。今天实际上我也推荐两个人的书,一个是李慎之,还有一个是资中筠。

张树新:这里有一个问题,俄罗斯知识分子和中国知识分子很像,都有强国的梦想,民族主义魅惑非常难以抵御?

金雁:到了东欧平原就有一个感觉,冷兵器时代,俄国和欧洲其他国家发展不是在一个轨道上,其他欧洲国家强大的时候他还比较弱小,所以他在早期也是经常挨打的。而没有大山阻隔东欧平原,就使得整个东欧平原像高速一样你任何路径都可以到莫斯科。

张树新:拿破仑和希特勒都到过莫斯科。

金雁:波兰人强盛的时候都是把俄国人打的一败涂地。俄国一直有一个愿望,把国门推的越远越好,必须需要一个安全带,环绕一圈,以前东欧是环绕的,东联体这些国家,我的中心地带必须像好几层,像洋葱式的把我放在中间,这种状态下形成路径依赖,国家总要求为了国家强大,个人都要作出牺牲,国家告诉人民个人自由和国家强大是不同步的,所以就形成了俄国长期以来一直就有一个人民为国家强大作出牺牲是应该的。

张树新:17、18年代俄罗斯宫廷知识分子是讲法语,为什么法国自由没有传达了?

金雁:传达了。这个传统在今天俄罗斯人身上都看的非常明显,俄国每个人都是国家主义这个话有点夸大,在俄罗斯处处感觉到民族主义血脉喷张,因为经常看到黄头党,他们对黄皮肤人看不惯,真正注册1万黄头党,很多人远远不止这些,警察对外国人挨打抱着睁一只眼闭一只眼。他们老说弥塞亚民族,这个民族在整个人类为难而挺身而出的民族,第三罗马、第三国际、第二次世界大战他们还这样看。到了现在俄罗斯还这样,你们给人类提供指南在那儿,他说我们失败教训也是为人类提供。说穿了就是一个阿Q精神,但是俄国人他不这样看。到现在也是普京利用强力、强国的什么都可以跟它联系起来,这一点屡试不爽一个法宝。知识分子很多人有清醒头脑,叶利钦说俄罗斯知识分子像越战美国知识分子发出那样的声音,我们错了,现在敢说这样话的人,经常被板砖拍死,不敢理直气壮站出来。

张树新:是不是也跟现在很像。

金雁:中国愤青也跟它差不多。

张树新:我们反日行动。

金雁:俄国民族主义牌是政治家经常要打,时不时抖搂一下,说中国人都强大。我在莫斯科街头遇到一个出租车司机,他说要是苏联没解题,美国人敢这样吗,原来是两个超级大国,他说我们现在落到二等国的,要看西欧和美国人脸色,这口恶气他们咽不下去。但是我们接触知识分子有很多人比较冷静,但是这个声音被掩盖住了,是有,但是主流的声音还都是强烈的俄罗斯要强大,俄罗斯在远东要抵抗华人,俄罗斯要跟美国对着干,美国说谁是流氓国家。

何迪:我想刚刚补充一点金雁老师的观点。为什么国家主义和政府主导这个,往往都是后进国家在现代化过程中间一种焦虑也好,一个赶超的策略也好,怎么能够最大程度动员力量,德国也经历这个阶段,希特勒等等,俄国彼得大帝。

张树新:好像都不是什么好结果?

何迪:这个东西说好结果坏结果,都是历史发展的进程,现实就是这样,中国也能动员很多力量来办大事,普遍看来对于先工业化国家和后工业化国家,后工业化国家中间赶超的一个模式。

张树新:落后焦虑?知识分子家国情怀。

何迪:对,这些都统一在国家强盛要赶上先进国家。当年从康有为、梁启超出国考察都是这样一个情况,这是一点补充。但是个东西需要一个转型的,包括日本、韩国、台湾国家主导经济发展,进行了现代的转型,转型之后成为正常文明的国家,无非苏联经过苏联的解体,经过了这样一个转型,你说制度各方面门槛算过去了,但是问题历史遗留下来的这种情绪、情怀依然存在,我也去过俄国,包括我们导游他就骂戈尔巴乔夫,说把好好苏联解体了,那么强大一个国家。

反过来对中国来看,我也觉得中国的从知识分子家国情怀,到我们历届的政府,不说现在的政府,包括蒋介石那时候国民党政府,都是基本上党国这样一个体制,国家掌控、经济掌控,还有抵御外国的入侵。所以从历史进程中间,这是它的一个阶段,对于我们今天更有意义的时候,它已经是一个历史,怎么走出来的问题,所以我们要研究各种各样不同社会的转型。

张树新:今天的话题都很严肃,说点轻松的,金老师您其实看您写书的时候,金老师在书中讲他这本书出完马上再出第二本、第三本,第二本前苏联一党专制,历史的化妆舞会,再下一本讲民粹主义,从人民之子到人民之父,你读了大量的书,平常读那些书,怎么来支持这样的协作。

金雁:我来之前让我推荐五本书,我这五本书都跟我的思考有关。第一本,我推荐现在在学术榜上的,兰德尔写的《弯曲的脊梁》,很多人都看到,这个书挺有意思的,把纳粹和东德在现实主义宣传方面做一个比较。我们是去年跟吴思去了东德,专门去了它的国安,国安简称斯塔西,斯塔西有1800万人,有2%人当眼线,窃听风暴就是讲这个事情,拆信机留水作业一天可以拆九万封信,所有公民第一阅读者都是国安的人,主要是盯人,比如说您上了黑名单,所有的东西他们都是第一读者。今天不讲斯塔西,斯塔西故事真的非常非常有意思。

张树新:布达佩斯秘密警察博物馆很像。

金雁:不像,视觉和感觉冲击强烈多得多。东德非常小的国家,1800万人。有的部委一栋大楼,斯塔西有49栋大楼,比所有部委都强大,马克思对国家怎么解说,现在怎么变成这样,专政机器对着是谁。看见一个纳粹的人在非常积极,他说我觉得国家社会主义和现实社会主义没什么不同,都是要求个人服从集体。

张树新:这是公开出版物?

金雁:2012年上海三联出版的。

第二本书,推进大家看一下《红轮》,我这本书《倒转红轮:俄国知识分子的心路回溯》,基本上一个倒叙。《红轮》是索尔任尼琴,这本书对专业工作者非常好,宏大历史的叙事有很多,有一些历史细节你没有办法还原它,索尔任尼琴还原很多细节,这些细节非常精采。有一个非常大的缺陷,这是多少人合作的产物,没有按照约定俗成的语法,因为他们没有统一人名、地名缩影,我搞专业的人经常把中文还原成俄语才知道说的是谁,的确这本书非常有意思。

第三本书,我希望大家看一下《路标文集》,红色意识形态空场,俄罗斯要填补精神空白,我在那儿看到过卖这个书的火爆场面。

张树新:像我们韩寒签售。

金雁:这本书大家看一看,我当年像何迪老师说的,我们以官方主流意识形态是非为是非,我们都有那个年代。我通读列宁全集我以列宁的是非为是非。我1990年拿到俄文版,我感到非常震惊,我觉得这些人是讲道理的人,第二我觉得这些人头脑非常冷静的人,第三我觉得这些人爱俄罗斯之深超过任何人,我对原来领袖是非为是非发生非常大的怀疑,这是非常薄的小册子,翻译中文十万字,对激进主义做了梳理,大家可以读读这本书。

第四本书,《先知三部曲》,《武装的先知》、《被解除武装的先知》、《流亡的先知》这三本书。在学术上可以谈,比正统学说还要左的一支,我现在注意力主要是在解读红色专制,这本书我看过很多遍,我经常会查的,关于托罗斯基推荐给大家。

还有一本书是《不合时宜的思想》,高尔基的书。革命前1916年到1919年期间,在他主办新生活报发表大量的言论,我第一次的时候,好像是1998年出版的,在这个之前我读过俄文的词句,我翻到觉得这是一个反革命,翻到前面一看是高尔基,特吃惊。

张树新:高尔基之前写的一本。

金雁:高尔基在十分革命当中写的一本书,他自己后来书名叫《不合时宜的思想》,当年那么不合时宜,后来在斯大林时代他又把时宜合乎到最大,可见人生发生多么大的变化,这五本书是我想推进给大家的。

张树新:我们在这边读书会经常有嘉宾推荐书,但是很少有人推荐这么小众的书,这大概是第一次,一般说起来大家都听说过,但是既然如果大家今天来认认真真想听金老师讲什么,看来这五本书是金老师反复读,有兴趣也请大家读。请何迪老师推荐几本书。

何迪:我给的任务,刚刚讲一开始金老师讲相声的捧格。第一本书,就是推荐金雁老师的《倒转红轮:俄国知识分子的心路回溯》,的的确确讲俄罗斯知识分心路历程和社会互动的关系。

另外一本是资中筠《启蒙与中国社会转型》,这是博源文库她80岁生日写的一篇论文。他这里标题叫中国知识分子对道同承载与失落,建设新文化(28.040,-0.06,-0.21%)任重而道远。刚刚大概讲中国知识分子的情况,用这个相对应于金雁老师讲俄罗斯知识分子的。

第三本想推荐李慎之讲的《李慎之文集》,他一共是三卷,叫《21世纪文库》。我想通过李慎之自己对自己一生的反思,然后怎么回顾,浓缩了中国真正有良心的、有道德底线的、有思想的,或者叫做中国自由主义的一面旗帜,这样一个知识分子整个心路历程。我为什么推荐他这本书,我觉得这里有一段话,第一个讲了中国传统文化和文化传统,传统文化就是我们衣食住行有中国特点这些民俗等等这都是我们传统文化。我们的文化传统是什么?他讲就是专制主义,从秦朝2000多年,成为我们文化的一个基因。所以他在自己回顾里头来讲,他讲了这么一段话,他说专制主义是中国的文化传统,2000年来中国文化主流政脉是政治文化、权力文化,中国否定专制主义只有两条路,一是制度的改革,一是进行启蒙教育,变中国人现有市民心态为公民意识,中国人所以要现代化,根本上是为了要做现代化的人,独立的、自由的、自尊的人,就建设一个民主政治而言,其目的就是压营造人人能够说真话的环境,不怕因为说真话而受到迫害而失去安全,在今天的中国假冒伪劣是实在太多了,人类文明史证明所有已经实现了现代化的国家,莫不以保护人们自由的国家,才能成为最稳定、最繁荣、最强盛的国家。他将近80岁去世的,最后十年经过一辈子反思所留下的箴言,对应今天的话题我特别想提出的,介绍给大家的。

再一个,他讲我们要想改变专制主义,很重要是自我的启蒙,我今天推荐另外两本书,陈乐民老师就是资中筠的先生,他讲的《启蒙札记》,是很小一本书,他讲了欧洲的启蒙与欧洲的现代化之间的关系,讲一个民族真正走入现代,他讲启蒙在自然界来讲是相对光明对黑暗,相对人类社会来讲,就是我们以我们的理性的思维来替代愚昧和迷信。我觉得他就讲在他这本小书里一再讲,我所挚爱的祖国你多么需要一次全面深刻的启蒙,这本书做一个札记写了24篇,临终前一个小薄册子,人生终极关怀写在这本书。他女儿编这本书说是大浪中间淘出来的一粒沙,他说愿意做有灵性的沙子。老先生是我们认识而且蛮熟悉,他从文章到人格,也曾经是反帝反修的战士,都是外交的第一线。

最后一本就是许纪霖的《当代中国的启蒙与反启蒙》,这是他给我们做的个项目,这本书我觉得他是把改革开放30年以来知识分子各种思潮、各种主义的变革。我特别推荐他的一篇文章,叫做《读书人站起来》,就是为了今天读书会,我觉得在今天知识分子不是一个统一的整体,有各种不同的,现在有些知识分子可能拜倒在权力脚下,还有匍匐在金钱脚下,这些人站不起来。我们需要是读书人首先启蒙了自己,然后因为知识分子的责任,他是带有知识的传承、文明的传承,所以它应该是站起来,在今天读书人站起来,读书人用他们自己的体验和他们的智慧,包括今天金雁老师所讲的,给我们所有年轻人也好、年老人也好一种启蒙,唯有启蒙中国的民族才有希望。

张树新:谢谢金雁老师,何迪老师,大家晚安。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。